L’UX dans les musées : des reliques poussiéreuses aux expériences immersives

Une exploration de l’évolution historique de l’expérience de visite des musées

Les amateurs d'art ont forcément remarqué la transformation spectaculaire des musées ces dernières années. Ces corridors froids et poussiéreux, truffés de descriptions techniques indigestes, se sont métamorphosés en véritables carrefours culturels qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on y croise aussi bien des familles venues occuper leurs bambins que des Instagrammeurs en quête du cliché parfait ou des clubbers techno-indie.

Fini le temps du visiteur passif qui suit religieusement son guide en absorbant docilement un savoir encyclopédique. L'expérience utilisateur s'est naturellement épanouie dans ces espaces culturels pour transformer votre visite en une aventure à la fois éducative et divertissante.

Cette transformation n'est pas tombée du ciel et n'est pas non plus un paradigme dans la médiation culturelle. Mais l'arrivée des nouvelles technologies, couplée aux impératifs de rentabilité économique, a créé une synergie impressionnante entre les acteurs du secteur qu'il est interessant d'étudier sous l'angle de l'UX.

Mais comment expliquer un tel changement ?

Expérimentations à huis clos

Contrairement à ce que pourraient laisser penser les siècles (voire millénaires) de mémoire exposée dans ces vastes allées, le Musée tel que nous le concevons aujourd’hui en Occident est une création relativement récente.

Les origines de ce que l’on considère aujourd’hui comme l’une des plus grandes réalisations des démocraties républicaines remontent à la Renaissance — plus précisément dans l'intimité des cours princières et des domaines aristocratiques qui façonnaient la culture élitiste européenne du XVIe siècle.

Alors que les échanges internationaux explosaient et que empires et marchands se gavaient de cette abondance, exhiber sa richesse artistique et intellectuelle devenait la nouvelle tendance. Animés par une soif insatiable de comprendre le monde naturel et les civilisations passées – et de montrer leur capital culturel – ces collectionneurs et érudits ont jeté les bases des méthodologies scientifiques en collectant, organisant et exposant leurs possessions selon une logique que les musées modernes allaient reprendre.

Fait fascinant : les objectifs qui guident aujourd’hui le champ de l’UX se manifestaient déjà, sous d’autres formes, à cette époque. Prenez l'engagement visiteur – que les designers d'aujourd'hui voient comme un levier de fidélisation. Au XVIe siècle, on retrouve un effort similaire dans la catégorisation des objets de collection (aujourd'hui un standard mondial). Cette démarche visait à nourrir les ambitions intellectuelles des collectionneurs, tout en mettant en scène leur pensée scientifique et leur richesse matérielle.

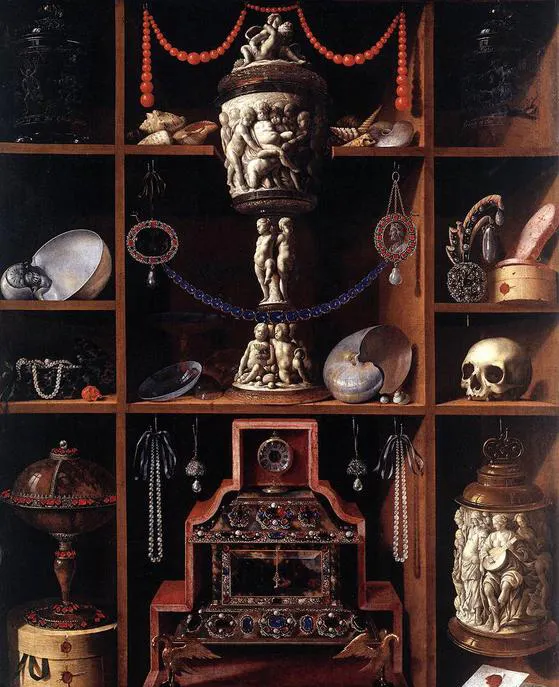

D’un point de vue plus émotionnel, cela passait parla création d'espaces esthétiques informels : les fameux "cabinets de curiosités". Le nom lui-même traduit cette volonté de créer une atmosphère accueillante et de susciter des réactions émotionnelles – un peu comme les techniques de storytelling qu'on retrouve dans tant d'expositions contemporaines. Ces cabinets abritaient un bric-à-brac d'objets hétéroclites, l'objectif étant d'amasser les merveilles les plus rares, étranges ou scientifiquement intrigantes. Délibérément installés loin des espaces d'habitation, ils marquaient une frontière claire entre le quotidien banal et ces territoires stimulants de l'imagination.

Circulez, il y a tout à voir ici

Les XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles ont vu émerger les premiers musées publics. Les idéaux démocratiques et républicains de l’époque ont conduit à l’ouverture du British Museum et du Louvre, symbolisant l’accès à la connaissance et à la culture pour l’ensemble de la population — et non plus pour la seule élite politique et économique.

Au XIXᵉ siècle, gouvernements et passionnés ont structurés ces nouveaux espaces en mettant en avant le rôle éducatif des musées, les rendant indispensables aux étudiants et chercheurs. Cela a entraîné la prolifération de musées spécialisés en histoire naturelle, archéologie ou ethnologie. Cependant, cette explosion de savoir a transformé les musées en lieux plus accumulatifs qu’informatifs, souvent incohérents et peu adaptés au visiteur ordinaire.

Dans le même temps, les galeries d’art restaient des lieux prisés des élites urbaines, étendant les espaces mondains. De larges pans de la population demeuraient donc exclus : physiquement (faute de musées accessibles en dehors des clusters urbains) et intellectuellement (l’éducation et la compréhension des oeuvres n’étant pas encore généralisée).

Cet héritage perdure encore aujourd’hui : les musées sont parfois perçus comme intimidants, ennuyeux, voire hermétiques. Malgré leur importance à l’époque — puisqu’ils constituaient l’un des rares lieux de débat public — leur conservatisme a longtemps limité les expérimentations visant à les rendre plus attractifs, contrairement à d’autres espaces culturels populaires comme les music-halls.

De nouveaux défis pour les musées

Au XXᵉ siècle, un vaste mouvement de modernisation et de démocratisation a émergé, alors que le conformisme muséal devenait trop évident dans un contexte de révolutions scientifiques et artistiques. L’éducation populaire est apparue comme une voie prometteuse, poussant certains pays à adopter des politiques culturelles audacieuses.

Le Centre Pompidou, inauguré en 1977, en est un exemple emblématique : cette bizarrerie architecturale au cœur de Paris réunit musée, cinéma, salles de conférence et bibliothèque sous un même toit — matérialisant ce que la volonté politique peut accomplir.

Aujourd’hui, les musées restent des lieux de conservation, mais l’accent est mis sur l’exposition. L’objectif n’est plus seulement d’attirer les curieux ou les connaisseurs, mais aussi de les faire revenir, grâce à un effort marketing accru et à une offre de services culturels et commerciaux variés. Les dispositifs scénographiques et pédagogiques, bien qu'éducatifs, s’inscrivent aussi dans une logique d’attractivité économique : entretenir d’immenses collections et préserver leur valeur symbolique a un coût, compensé par une augmentation du nombre de visiteurs.

Pour les villes, posséder un musée est gage de prestige touristique et politique — c’est ce qu’on appelle l’effet Bilbao.

Les visiteurs sont désormais des consommateurs, bien particuliers certes, puisqu’ils consomment une production intellectuelle à forte valeur symbolique. Les expositions oscillent donc entre divertissement et éducation, et les institutions doivent jongler entre le maintien de leur rôle culturel national et la concurrence internationale.

Les progrès technologiques jouent ici un rôle majeur. Du point de vue pratique d'une part (gestion des foules, des offres et billets,etc), également d'un point de vue artistique (installations interactives, gamification). Ce sont bien les technologies qui rendent aujourd’hui l’expérience muséale aussi créative.

Nous vivons une époque passionnante pour l’UX : en prenant en compte les besoins, préférences et comportements des visiteurs, les musées renouvellent leur approche, améliorant l’environnement de visite et l’accessibilité pour des publics toujours plus divers.

Cependant, il est essentiel de se souvenir que les musées ne sont pas de simples lieux de divertissement : ils portent les visions historiques et contradictoires de la médiation culturelle. Et cela ne doit jamais être oublié derrière les impératifs de rentabilité.